“干豆腐,薄如紙。放書上,可觀字。遼寧省,一絕品。味道鮮,獻(xiàn)盛世。”這是當(dāng)?shù)厝罕妼缏輱s干豆腐的最好評價。其發(fā)源地在該鎮(zhèn)的靠山屯村。這個位于虹螺山腳下的小山村,就是虹螺峴干豆腐的搖籃。

由于年代久遠(yuǎn),靠山村第一個做干豆腐成名的是誰,以難以查詢。現(xiàn)在村中年紀(jì)較高、技藝出眾的,要算是蔣寶慶了。他的產(chǎn)品代表了虹螺峴干豆腐的最高水平。蔣寶慶20歲就開始繼承父業(yè)做干豆腐。蔣寶慶說,從他爺爺那輩起,蔣家就開始做干豆腐,靠人工推磨磨豆腐,每天只能磨10公斤大豆,做成9公斤左右的干豆腐,還得起大早,特別辛苦。

到了蔣寶慶這輩做干豆腐,生活條件好了,他買了頭小毛驢,上套磨豆腐,代替了人工拉磨。又買了吹風(fēng)機(jī)代替了拉風(fēng)匣。有人編順口溜說:“豆腐磨,呼呼轉(zhuǎn),小毛驢,跑的歡,電機(jī)吹風(fēng)灶火旺,鍋熬豆腐味道鮮。”為不斷提高工效,蔣寶慶又購置了磨豆機(jī),與妻子一起,每天磨60公斤大豆,做50多公斤的干豆腐,年獲利2萬多元,成了村里有名的富裕戶。

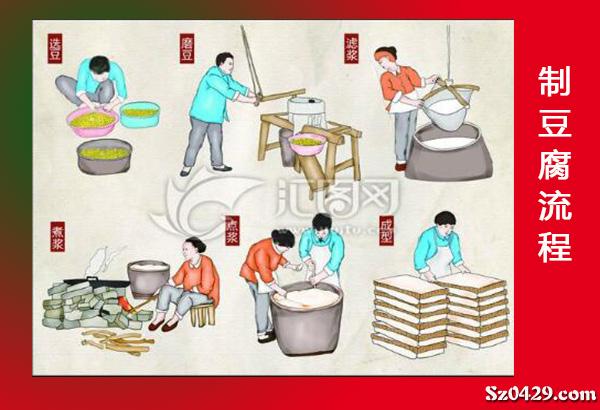

在蔣家的帶動下,靠山屯村現(xiàn)在有50多戶農(nóng)民做干豆腐,成為專業(yè)村。豆腐匠運用傳統(tǒng)的技藝,加上多年積累的寶貴經(jīng)驗進(jìn)行生產(chǎn)。做豆腐前先用大缸把大豆浸泡好,倒入磨里粉碎,然手下鍋熬熟,過包清渣,在鹵水的作用下豆?jié){形成豆腐腦,最后壓成干豆腐。生產(chǎn)過程是半手工、半機(jī)械化。每戶日產(chǎn)量在50-80公斤之間。以蔣寶慶為首的干豆腐生產(chǎn)者,每天騎車到市場去賣。虹螺峴干豆腐最突出的特點是,干、薄、細(xì)、香、凈。“干”是指壓豆腐時壓得實,擠掉水分,相當(dāng)**;“薄”是指壓干豆腐時鋪一層包,潑一層豆腐腦,特別均勻,壓成的干豆腐精薄如紙,一公斤可稱36張;“細(xì)”是指濾得細(xì),不含豆腐渣,豆質(zhì)細(xì)膩,所以又有香和凈之說。

20年前《錦州日報》上發(fā)表文章《虹螺峴一絕》這樣評價虹螺峴干豆腐:“干豆腐圈大蔥最有名,尖椒炒干豆腐最有味,干豆腐燉豬肉最解饞,干豆腐拌涼菜特適口。誰要是頭一次品嘗這四道菜,保準(zhǔn)吃個撐肚皮、松褲帶、腦門冒汗不可。”

正因為干豆腐老少皆宜,食用方便又好吃,所以備受人們青睞。家里來了客人,餐桌上擺一盤干豆腐,頗具風(fēng)味。本地人喜歡吃,外地人喜歡吃,外國人也不例外。曾有美國客商來葫蘆島辦事,回國前什么東西也沒買,專門托人買一大包虹螺峴干豆腐背回家品嘗。

在靠山屯村帶動下,現(xiàn)在虹螺峴鎮(zhèn)的16個村,村村都有做干豆腐的農(nóng)戶。據(jù)統(tǒng)計,全鎮(zhèn)共有干豆腐坊246個,日產(chǎn)量在6噸以上,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

隨著市場經(jīng)濟(jì)大潮的涌動,虹螺峴干豆腐這一遼西特產(chǎn)已經(jīng)走上產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營軌道。實現(xiàn)這一飛躍的是市人大代表張瑞棟。他歷盡艱辛,反復(fù)試驗,精心研究,終于摸索出一套較為科學(xué)的加工工藝,2000年創(chuàng)建遼西第一家大型豆制品公司,并將產(chǎn)品注冊了“虹豆香”品牌。如今的干豆腐生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn),并于傳統(tǒng)技術(shù)相結(jié)合,保持“干、薄、細(xì)”的特色和傳統(tǒng)風(fēng)味。隨著“虹豆香”豆制品公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大,干豆腐日產(chǎn)量已達(dá)5000公斤左右。2001年,遼寧電視臺《黑土地》欄目組專題報道了虹螺峴靠山屯干豆腐傳統(tǒng)工藝。在2004年農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工博覽會上,虹螺峴干豆腐一舉奪得金獎。從此,“虹豆香”干豆腐不僅暢銷全國,還遠(yuǎn)銷到不少國家和地區(qū)。2013年還打入錦州世界園林博覽會。